まずは血液検査で血糖値を計測

糖尿病は血液検査で分かるが、自覚症状があまり無いため発見が遅れがち。

糖尿病は初期の頃には、ほとんど自覚症状がないので見逃されてしまいがちです。

会社の定期健康診断などで血液検査をして、初めて糖尿病であることが分かる人も多いのです。

間違いなく糖尿病と診断できるのは、糖尿病の診断基準でも述べましたが、空腹時血糖値が126mg/dl以上の場合です。

また、110mg/dl以上126mg/dl未満の場合には、境界型と呼ばれより精密な検査であるブドウ糖負荷試験という検査を行う必要があります。

このブドウ糖負荷検査受けることで健康なのか、糖尿病なのかがはっきりと分かります。

では、ブドウ糖負荷試験というのは、どのような精密検査なのでしょうか。

ブドウ糖負荷試験

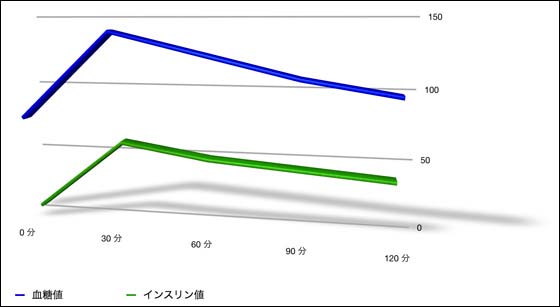

ブドウ糖負荷試験は約2時間の検査であり、75mgという大量のブドウ糖の含まれているサイダーを飲み、30分ごとに血糖値を計測します。

正常な人は速やかにインスリンが分泌されるために血糖値が下がりますが、糖尿病の人はなかなか血糖値が下がらないのでその差は歴然です。

下のグラフは健康な人がブドウ糖負荷試験を受けた時の結果です。血糖値の上昇に伴ってインスリンの分泌量が増え、インスリンの増加と伴に血糖値が下がっています。二本の線が綺麗に平行線を作っているのが分かると思います。

さて、はっきりと自分が糖尿病にかかっていることが分かると、定期的な検査が必須となります。

病院に行くたびに検査をすることになるでしょう。

検査によって治療は効果があがっているのか、そして合併症の進行具合がどの程度なのかということが分かるからです。

最近では、ヘモグロビンA1c値が重視されるようになりました。

糖尿病患者の中には、血糖値を下げるために検査前日に絶食する人がいます。

ところが、ヘモグロビンA1c値を検査すれば、1カ月から2カ月間の間の食生活が分かってしまうので、検査の直前に慌てて絶食してもムダ、というわけです。

糖尿病治療においては、血糖値をコントロールし、ヘモグロビンA1c値を低く保つようにすることが必要となります。

また同時に合併症の治療も行います。

血糖値をコントロールしていかなければならない理由は「糖尿病合併症」の進行を食い止めるためなのです。

合併症の進行度は、尿アルブミン値、血清クレアチニン値によって分かります。

この値が大きくなればなるほど、糖尿病腎症の症状が進行しているということですから、分かりやすい指標といえましょう。

合併症が進行してしまうと、やがて治療が不可能な状態になります。

このようなことにならないためにも、面倒でも、医師(できれば糖尿病専門医)の指示に従って生活を改め、薬をきちんと服用し、定期的に検査を受けることが大切です。

次の記事 >> 糖尿病で最も怖いのは合併症です。合併症の症状とは?